地蔵田遺跡とは

地蔵田遺跡は、秋田市南東部に広がる御所野台地の一角に位置しています。

昭和60年、秋田新都市開発整備事業に伴って秋田市教育委員会による大規模な発掘調査が行われ、その結果、旧石器時代から縄文時代、さらに弥生時代にかけて人々が生活していた複合遺跡であることが明らかになりました。

特に注目されるのは、弥生時代前期に築かれた木柵で囲まれた集落跡です。

このような形態の集落跡は全国的にも非常に珍しく、学術的価値が高いことから、平成8年(1996年)11月6日付で国の史跡に指定されました。地元秋田にとって誇るべき文化財のひとつといえるでしょう。

発見された遺構

発掘調査では、多くの貴重な遺構が確認されています。

- 竪穴住居跡 … 4軒

- 木柵跡

- 土器棺墓(どきかんぼ) … 25基

- 土壙墓(どこうぼ) … 51基

特に墓域の発見は、当時の人々の暮らしや精神文化を知る手がかりとなっています。

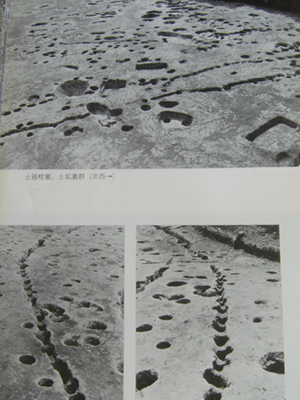

墓域と木柵の跡

写真の上に見えるのは墓域の跡です。

大きさの違いから、土器棺墓は子どもを埋葬するために使われ、大人は土壙墓に葬られていたと考えられています。

子どもは土器に納められ、大切に弔われたことがわかり、大昔の人々の家族への思いやりが感じられます。

また、下の写真2枚は木柵跡です。

集落や墓域を囲むように木の柵が巡らされており、当時の暮らしを守る役割を果たしていたと考えられています。

出土した遺物

発掘では多彩な遺物が見つかっています。

遠賀川系土器棺

墓域から出土した土器棺の中には、北九州地方の影響を受けた遠賀川系土器も含まれていました。

秋田と北九州という遠く離れた地域との文化的なつながりを示すものとして、非常に貴重です。

米の籾の跡が残る土器片

また、土器の破片には稲の籾の跡が残されていました。

遺跡から田んぼ跡自体は発見されていませんが、このことから稲作を行う弥生時代の人々が御所野台地に移り住み、集落を形成していたと推測されています。

御所野台地の変遷

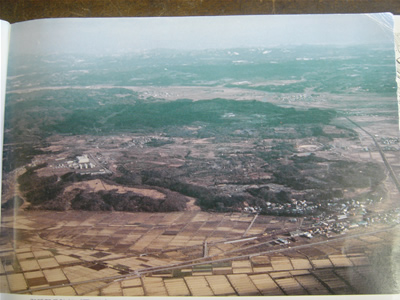

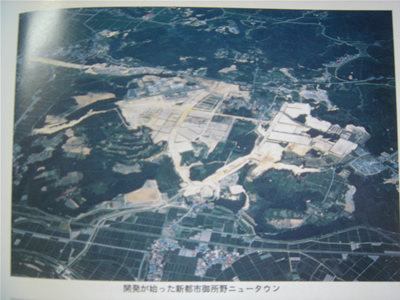

発掘前の御所野台地は、自然豊かな原野が広がる土地でした。

しかし、調査を終えた後は新都市「御所野ニュータウン」として整備が進み、街並みが大きく姿を変えていきました。

開発の前にしっかりと発掘が行われたことで、貴重な歴史の証が後世に残されたのです。